준비하고 서둘러도 시간에 쫓기는 골프장 가는 길

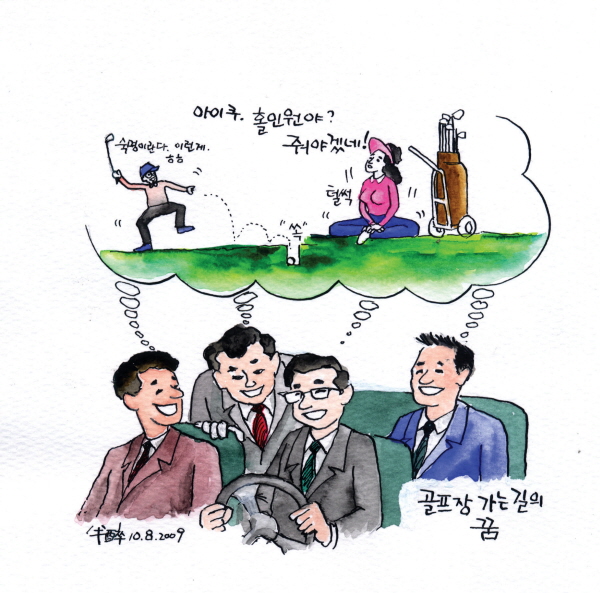

골프가 있는 날. 골프장을 향해 갈 때의 흥분을 뭐라고 표현할까. 아주 작고 차가운 물고기 떼가 혈관 속을 기운차게 돌아다니는 기분이라면 적절할까? 적어도 집에서 출발할 때는 그렇다. 그러나 골프장에 도착할 때는 달라진다. 무언가에 쫓기는 기분이랄까. 혼자가 아닌 팀에서 피어나는 미묘한 스트레스도 심리를 건드리기 일쑤다.

골프장이 많아졌지만 가까운 곳일 경우는 드물다. 자동차로 편도 한 시간 내외 걸리는 곳이면 대개 멀다 소리 안 한다. 서울 근교라 하는 안산, 수원, 용인, 기흥, 발안, 포천, 김포 등이 그 대상이다. 서울CC나 한양 뉴코리아, 제일 남성대, 동서울처럼 30분 내외면 되는 곳도 있지만 쉽게 가지지도 않고 간다 해도 가까운 만큼 내노라 하는 사람들이 빨리 돌고 가려는 경향이 짙어 빨리 빨리 골프를 해야 하는 경우가 많다. 거리가 100km 내외, 혹은 그 이상 되는 여주나 안성 춘천 장호원 등지로 잡히면 한 시간 반은 잡아야 한다. 트래픽(Traffic)이 예상되면 30%는 더 계산해야 한다. 군산이나 충주 강원도도 간다. 두 시간 이상 걸려도 좋다고 간다. 같은 거리에 부모나 친지가 살고 있다면 일 년에 한 번 가기도 어려워한다. 그러나 골프를 하기 위해서는 한 달에 몇 번도 간다.

티업 시간은 대개 새벽이거나 이른 아침이다. 티업 40분 전에는 클럽하우스에 도착해야 하니 한 시간 걸리는 골프장에 7시 티업이라면 5시 20분에는 집에서 출발해야 한다. 준비를 다 해 놨다 해도 일어나 씻고 밀어내기까지 하려면 출발하기 2, 30분 전에 일어나야 한다. 아내에게 미안한 생각이라도 들어 도장 찍어주고 가려면 아예 4시부터 움직여야 한다. 그런데… 7시에 깨우는 것도 5분, 10분 만 더… 하고 이불 속에서 나오지 않는 사람이 골프를 한다고 4시에 일어나기가 쉬울까? 숙달(?)되기까지는 보통 고생이 아니다. 자력으로는 안 될 것 같고, 시간을 놓쳐도 안 되니까 어머니나 아내에게 꼭 깨워달라고 부탁하고, 그리고도 안심이 안 돼 요란하게 우는 알람시계를 맞춰놓는 등 별별 비상수단을 다 강구한다. 그래도 열 중 일곱은 쫓긴다. 모처럼 여유 있게 출발했다 싶으면 길이 막히거나 동반자가 늦어 신경 쓰이게 한다.

부킹시간에 늦느니 속도위반 스티커를 하나 떼는 게 낫다고 초고속으로 달려가던 시대도 있었다. 스티커 한 장만 떼면 갈 수 있을 때 그랬다. 갓길로 당당하게(고액의 벌금 낼 작정으로) 달리기도 했다. 이제는 그것도 안 된다. 한 장으로 안 되기 때문이다. 그런 식으로 골프장까지 가면 스티커 열 장은 날아오게 시스템이 바뀌었다. 불안한 만큼 일찍 서두르는 수밖에 없다. 그래서 아예 두 시간 일찍 출발하면 또 너무 일찍 도착해서 진이 빠지기도 한다. 현명한 사람들은 그래서 만남의 광장 따위에서 만나 한 차로 간다. 동반자들이 모여 한 차로 가면 더욱 즐겁다. 함께 가는 것으로 약속 시간의 부담에서 벗어날 수 있기 때문이다. 그러나 대신 다른 심리전이 시작된다.

골프장에 갈 때는 백이면 백 다 발톱을 감춘다. 그동안 많이 했지? 하고 물으면 답은 능청스럽다. 난 못 했어. 자넨 많이 했지? 내가 시간이 어디 있어. 나도 못 했어. 하지만 속마음은 정 반대일 경우가 많다. 으흐흐흐. 오늘 너 혼 좀 나봐라.

그런 음흉한(신나는) 마음을 얼마나 감출 수 있을까. 곧 내숭은 사라지고 저마다 향상된 기량을 은근히 뽐낸다. 사실은 말야. 지난 주말 기흥에 갔었지. 대망의 90을 깰 뻔 했는데 말야. 그만 마지막 두 홀 남기고 무너졌지 뭔가. 기흥에서 92를 쳤다고? 그럼 오늘은 90 깨겠네. 해 봐야지 뭐. 하긴 기흥은 다른 곳보다 너 댓 점 더 나온다고들 하데. 에이, 그건 그냥 하는 소리야. 안양에 가도 다른 곳보다 서너 점, 제주도 중문에 가도 대여섯 점… 대체 그 다른 곳이라는 기준이 어디냐?

봇물이 터지면 돌변하여 저마다 골프 다닌 자랑이다. 참, 지난주에 설악CC에 갔었는데 말야 7번 홀에서 홀인원 한 줄 알았어. 사인을 준 앞 팀에서 함성이 터졌기 때문이지. 가슴이 철렁, 해서 뛰어가 보니 공이 컵 안에 들어갔다가 나왔다는 거야. 딱 1센티미터 옆에 섰지 뭐야. 앞 팀에서 기다려주더라고. 어서 와서 홀인 하십시오, 하면서.

홀인원 이야기가 나오면 저마다 반응이 달라진다. 그거 참 아깝게 됐군. 돈 좀 쓸 뻔 했군 그래. 최소한 이백만 원 굳었군. 요즘은 나무 하나 심는 데도 꽤 들 걸….

재미있는 것은 홀인원 하면 돈을 써야한다는 인식이 불문율처럼 되어 있다는 사실이다. 왜 써야 하는지도 모르고 쓴다. 흔히 이야기하는 것은 행운이다. 홀인원하면 10년 재수가 있다하니 기분 좀 내도 된다는 거다. 몇 번씩 하는 사람도 있지만 보통은 평생에 한 번 할까 말까한 것이 홀인원이니 동반하며 보는 사람까지도 행운이라고 했다. 돈이 없으면 빌려서라도 해야 한다. 캐디 옷도 한 벌 해줘야 한다 하고…

「홀인원의 돈 쓰기」 내력은 간단하다. 골퍼가 홀인원을 하면 캐디는 숙명으로 여기고 그날 밤 몸을 바치는 풍습이 있었다. 골프코스를 여성으로 보면 캐디는 그 여성의 몸종이고, 오래 된 캐디일수록 골프코스와 자신을 동일시했기 때문이다. 기분 째지는 골퍼는 옷도 한 벌 선물하고 동반자에게 술도 내게 마련이다. 듬직한 자식 대신 그 홀이 잘 보이는 곳에 나무를 심기도 했다.

이야기를 들려주면 모두 환성을 지른다. 그게 룰이라면(나도) 얼마든지 돈을 쓰겠다고 들 나선다. 앞뒤가 맞는 이야기라며 저마다 홀인원 하겠다고 눈들이 벌게질지도 모르는 일이다. 그러나 요즘 그런 캐디가 있을까? 골프가 대중화되면서 현실이 된 만큼 중세 귀족 낭자의 몸종 같은 캐디는 사라졌다. 그럼에도 전설을 믿는 골퍼는 어딘가 아직 그런 캐디가 있을 것이라는 환상을 버리지 않는다. 오늘은 얼마나 상냥하고 성실한 코스의 몸종을 만나게 될까? 이야기하는 중에 클럽하우스가 시야에 들어온다. 마냥 즐거운 골프장 가는 길….